作者:陳偉挺醫師

從 1995 年 Dr. Slavin 發表使用 fluconazole 進行骨髓移植病人的黴菌預防,可以降低黴菌感染率,以及增加病人的總體存活率之後,azole prophylaxis 的世界正式展開。

而 2007 年 Dr. Cornely 的研究,則是進一步用 posaconazole 把 azole prophylaxis 的範圍,從骨髓移植病人,繼續推展到了急性骨髓性白血病和骨髓化生不良症候群的病人身上。

面對愈來愈多的 azole prophylaxis,接下來會面臨哪些變化和衝擊呢?我整理了一些文獻,把可能造成的衝擊,分成四大面向(時間、菌種、診斷、策略),與大家分享。

時間:黴菌感染時間點,往後推移

自從 fluconazole 以及其他抗黴菌藥物,被廣泛的使用於骨髓移植的黴菌預防之後,PATH 和 TRANSNET 這兩大北美骨髓移植聯盟,也分別在 2010 年和 2009 年發表移植病人的黴菌感染變化。

由上圖可見,Candida 感染的發生時間點,已經退到移植後 2 個月左右,Aspergillus 則是 3 個月左右,Zygomycosis 則是大約移植後 5 個月左右。(口訣:2、3、5)

直接在移植過程中最初的 neutropenia stage 發生黴菌感染,已是較少見的情形。後面的黴菌感染,則可能和導管、排斥作用而使用類固醇,或疾病復發相關。

所以第一個衝擊是,黴菌感染不是不再發生,只是發生的時間點變晚了。

菌種:抗藥菌種潛伏,但情勢未明

Azole prophylaxis 帶來的另一個衝擊,則是菌種置換(replacement),和抗藥性的問題。

同樣是 PATH 和 TRANSNET 的研究,可以發現在普遍的 yeast-active prophylaxis 之下,Candida 也不再是移植病人的主要黴菌感染菌種,取而代之的是 Aspergillus,主要佔比達到 6 成左右,而 Candida 的感染則是退到 3 成,最後是 1 成的 Zygomycosis。(口訣:6、3、1)

所以看起來菌種與菌種之間發生了置換, Aspergillus 被「篩選」了出來,成為主要菌種,但各大類別的黴菌內部,其實也在發生置換。

例如那 3 成的 Candida,次菌種組成也不再是以往的 Candida albicans 為主,取而代之的,是普遍具有 fluconazole 抗藥性的 Candida glabrata 和 Candida krusei。

在 Cornely 的研究中,急性骨髓性白血病和骨髓化生不良症候群的病人,於引導化療時使用 posaconazole 預防,雖然已經大幅降低黴菌感染的風險,但這個風險仍不是零。在此研究中,有 2% 的 breakthrough fungal infection。

其中有 yeast 也有 mold,也不全是對於 posaconazole 具有抗藥性的菌種。

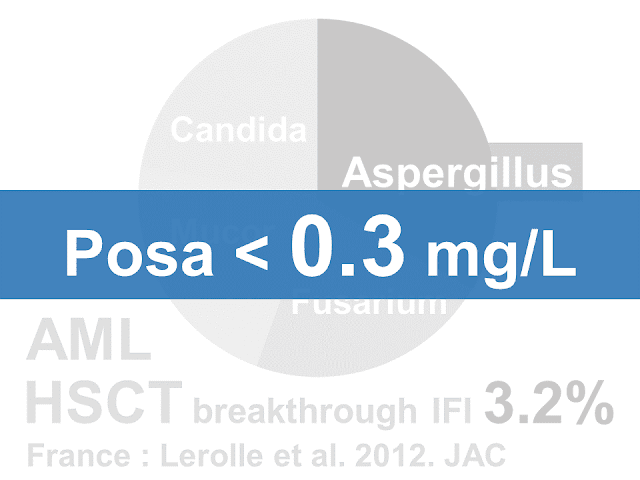

Lerolle 的研究則是發現 3.2% 的 breakthrough fungal infection(under posaconazole prophylaxis),菌種均勻的分布於 Aspergillus、Fusarium、Mucor 和 Candida 等四大菌種。

Lerolle 的研究亦發現,過低的 posaconazole 藥物濃度(< 0.3 mg/L),和 breakthrough fungal infection 有明顯相關。

所以不僅僅是抗藥性的問題,抗黴菌藥物的藥物濃度掌握,亦是一個課題。

不過這對於有口服、針劑,且 bioavailability 很好的 fluconazole 不是個問題,但對於僅有口服,而且容易受到腸胃道吸收影響的 posaconazole 而言,就很重要。

Winston 的研究則是顯示 posaconazole prophylaxis 之下,breakthrough fungal infection 的比率為 7.5%,其中以 yeast 居多,逼近四分之三。

其中真正 posaconazole resistant 的菌種皆為 Candida glabrata;而因為 posaconazole resistance 而發生 breakthrough fungal infection 的比率,則是 22.2%。

所以第二個衝擊是,菌種在發生轉換。

有些的確是因為 azole 抗藥性的問題,但其中還包含著非常多的變異因素(如藥物濃度、地域流行病學、病人免疫狀態等),可能影響菌種的變化。

診斷:診斷工具,由監測轉為確認

Azole prophylaxis 的普遍,也對我們使用的診斷工具,造成了衝擊。

Duarte 的研究發現,在使用 posaconazole prophylaxis 之後,黴菌感染的比率已經大幅下降至 1.9%。

這麼低的盛行率,導致以往以「例行性監測」為目的的 galactomannan antigen,performance 明顯下降,其 positive predictive value 僅 12%,反而製造出很多 false positive 的困擾。

但若把 galactomannan antigen 的使用場景轉為臨床上高度懷疑,用來「確認或輔助診斷」,而不是散彈槍打鳥的例行性監測的話,其 positive predictive value 可再次回升到 89.6% 的水準。

Cornely 等人在回覆 Duarte 的這篇研究時,亦表示將 galactomannan antigen 的使用,從「routine surveillance」轉為「on demand」使用時,每個人平均檢驗 galactomannan antigen 的次數,亦從 35 次,大幅下降至 8 次。

同樣的情形,也發生在電腦斷層的使用上。

用來診斷黴菌感染而 order 的電腦斷層,也因為 azole prophylaxis 導致黴菌感染率大幅下降,需求量也減少,從 43% 滑落至 26%。

所以第三個衝擊是,診斷工具的使用減少,用途也從監測轉為確認。

策略:經驗性黴菌治療,大幅減少

黴菌治療的三大策略,prophylaxis、empirical 和 preemptive therapy,彼此互相關連,牽一髮而動全身,當 prophylaxis 被放大使用時,勢必也會影響到其他兩個策略。

由 Peterson 的研究可見,azole prophylaxis 的使用,一方面降低 fungal infection 的比率(57% to 28%),一方面也降低了後續使用 empirical therapy 的機會(91% to 41%)。

另外也可能 prophylaxis 的使用,所以一旦有感染時的黴菌菌量都較偏低,黴菌診斷為 proven / probable 的比率也下降,往 possible fungal disease 的等級偏移。

所以最後一個是對於策略的衝擊。

Prophylaxis 的使用,壓縮到 empirical therapy 的空間;但由於診斷工具的用量和用途亦受到 prophylaxis 的影響,preemptive therapy 的空間亦極可能被壓縮。

所以總結一下我對於 azole prophylaxis 的衝擊觀察:

- 黴菌感染時間點,往後推移。

- 抗藥菌種潛伏,但情勢未明。

- 診斷工具,由監測轉為確認。

- 經驗性黴菌治療,大幅減少。